我市堅持工業立市不動搖,重塑制造業強市風采,首次入選先進制造業百強市——

制造業強市步履鏗鏘

本報記者 馬維勇

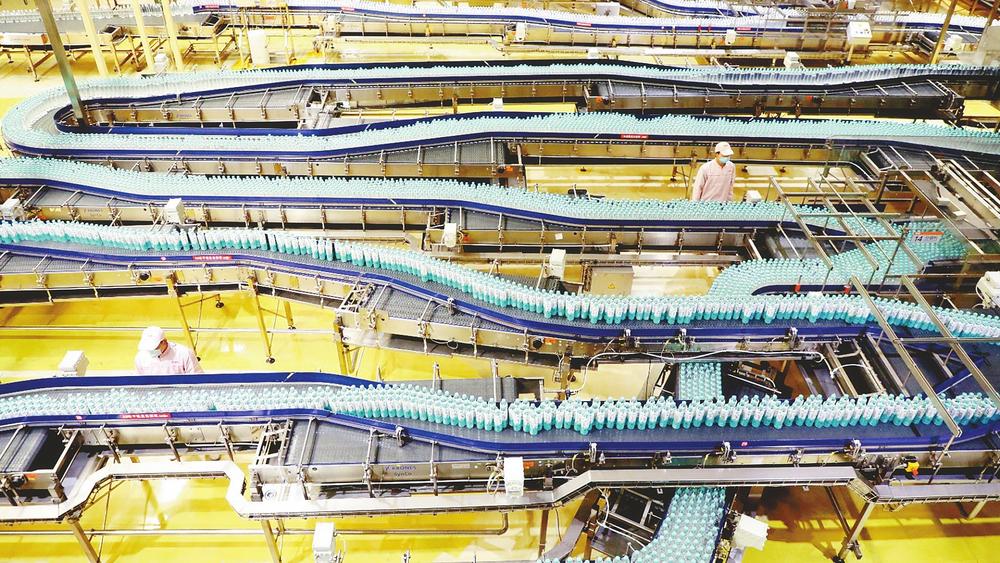

今麥郎飲品生產線正在生產。 成梅、賈靜攝

我市首次入選先進制造業百強市;國家級中小企業特色產業集群數量全省第一,獲得縣域科技創新躍升獎勵3000萬元……

2023年,我市堅持工業立市不動搖,聚焦重塑制造業強市風采,確定了以新材料、食品加工、新能源、數字經濟為主導的發展方向,在推動特色產業集群優化升級上不斷取得新進展。

一年來,我市突出發展重點,激活創新動能,培育新質生產力,加快構建具有邢臺特色和比較優勢的現代化產業體系,全市經濟社會呈現出持續向上向好的發展態勢。

釋放優勢 換道超車

加快重塑制造業強市風采

歷史上,邢臺制造業曾有過輝煌時刻。

作為國家老工業基地,我市曾擁有門類齊全的工業體系,既有鋼鐵、能源、冶金、機械、化工等重工業,也有紡織、醫藥、食品、建材等輕工業,還有長征汽車廠、紅星汽車廠、邢臺拖拉機廠、藍鳥家具廠等一大批在國內外叫得響、有影響的明星企業。

但因種種原因,我市制造業一度呈現下滑態勢。雖企業多、集群多,但普遍規模小、層次低、貢獻少。2022年,營收50億元以下的產業集群有19個,沒有超500億元的產業集群。龍頭企業中產值超百億的也僅有德龍、晶澳2家。產業以傳統產業居多,大部分企業屬于資金、技術要求不高的低門檻產業,模仿和“跟跑”的多,獨創和“領跑”的少。此外,多數產業為勞動密集型產業,產品附加值低,稅收貢獻低。盡管農產品資源豐富,但大多數農產品深加工率低,農業產業鏈條短,農產品附加值不高。

制造業是實體經濟的基礎。全力重塑制造業強市風采,是邢臺人共同的愿望。

令人振奮的是,經過多年積累,一些傳統產業開始換道超車,一些支撐性大項目正在逐步成長,一些新興產業正在加速崛起,一些獨特資源正在釋放活力,一些領域已成為省級戰略。“我市產業發展已經到了發力期、突破期,到了向更廣更高更深領域邁進的關鍵時刻,可以說潛力無限、未來可期。”

為重塑制造業強市風采,我市堅定不移實施工業立市戰略,確定了以新材料、食品加工、新能源、數字經濟為主導的發展方向。把產業發展作為提升活力、增強實力,擴大就業、帶動創業的關鍵來抓,充分釋放產業門類齊全、基礎良好比較優勢,切實優化產業結構、壯大產業規模、提升產業能級。

搶抓機遇 重點培育

兩大主導產業納入省級戰略

新材料產業和食品加工產業是省委明確要求我市要重點培育發展的兩大主導產業。

新材料是高新技術產業的先導和高端制造業的關鍵基礎。全市新材料領域規模以上企業達110家,是我市規模第三大工業產業,在高新技術產業中增加值占40.6%,占比最大。

我市聚焦特鋼及合金材料、無機非金屬材料、先進高分子材料三大領域,著力把新材料產業打造成高質量發展的新動能、新引擎。

以中鋼邢機等為龍頭的特鋼及合金材料產業,以冀中能源玻璃纖維為龍頭的無機非金屬材料產業,以旭陽、建滔等為龍頭的先進高分子材料產業,紛紛以企業遷建升級、技改擴能、增資延鏈等方式,加快做大做優做強。

河北冀中新材料有限公司年產12萬噸玻纖的生產線三期項目正在緊張建設中。“項目總投資14.4億元,預計5月點火試運行。”公司總經理李亞濤說,項目新增了深加工環節,投產后企業產能將進入行業第一梯隊。

作為傳統農業大市,邢臺素有“棉海糧倉”之稱,食品加工業基礎好、體量大、品牌多、潛力足。去年以來,我市搶抓打造全省食品加工產業隆起帶歷史機遇,規劃實施可輻射帶動寧晉、隆堯、柏鄉、任澤、南和、沙河等縣(市、區)的“一帶五園”總體戰略規劃,加快推動我市由糧食生產大市向食品加工大市轉變。

在柏糧集團,新一批綠色生態儲糧平房倉在加緊建設。7棟新糧倉不久后將建成投用,預計新增倉容量12.6萬噸。

“應用試驗有效的新技術,推動糧食原材料倉儲能力再提升。爭取再造一個新柏糧。”柏糧集團名譽董事長、綠色儲糧課題研究組組長尚金鎖說,柏糧集團將積極踐行國企擔當,發揮品牌優勢,為招引上下游企業,發展富硒農業提供招商、倉儲、資金等方面的助力,為邢臺食品加工產業延鏈補鏈強鏈繼續貢獻柏糧力量。

搶占賽道 向新而行

加快培育形成新質生產力

搶抓新能源汽車發展機遇,我市圍繞“兩汽一拖”核心企業做好延鏈補鏈強鏈文章,帶動零部件及貿易服務等上下游產業發展,提高產品本地化配套率,帶動一批上下游企業做大做強。

以建設新型能源城市為重點,我市積極培育新質生產力,奮力搶占新賽道。全市建成并網風電站8座,裝機容量53.95萬千瓦;集中式光伏項目已經建成并網48個,裝機規模332.07萬千瓦,分布式光伏并網236.06萬千瓦。此外,我市大力發展氫能源、甲醇能源、抽水蓄能等新能源產業,為搶占產業新賽道、新風口奠定良好基礎。

數字經濟是推動邢臺高質量發展的迫切需要。我市把數字經濟作為市高新區重點培育的主導產業,依托市大數據中心,與華為及其生態伙伴簽訂框架合作協議,協調提供已可交付的廠房,加快招引、導入數字經濟實體類生產項目。同時,加快中科超云、健康160、北京中關村信息谷等項目談判進度,力爭通過3到5年時間,構建完整的數字經濟產業鏈,涵蓋硬件制造、軟件開發、數據服務、應用推廣等。

此外,我市還利用數字技術對傳統產業進行全方位、全鏈條改造,拓展產業數字化應用場景,植入數字經濟實體類生產項目,積極探索數字經濟產業與新舊動能轉換項目落地實施路徑。

結構優化 規模壯大

首次進入先進制造業百強市榜單

一年來,我市制造業的帶動力、支撐力愈發凸顯。

去年1至11月,新材料、食品加工、新能源規上工業企業合計達到287家,實現產值1131.9億元,以占全市規上工業企業15.8%的個數貢獻了37.9%的產值。

全市創新能力再上一層樓。2023年,在全省縣域科技創新能力評價中,我市新增4個A類縣,5個C類縣躍升為B類縣,全市共獲縣域科技創新躍升獎勵資金3000萬元,位列全省第一。

特色產業集群動能更加強勁。繼2023年初平鄉縣童車、清河縣羊絨及制品兩個縣域特色產業集群入選工信部首批中小企業特色產業集群名單后,當年10月,臨西軸承零部件產業集群入選工信部第二批中小企業特色產業集群名單。至此,我市特色產業集群在全省11個國家級特色產業集群中占據3個席位,數量居全省第一。

“領跑者”企業全省領先。2023年,全市新增38家企業獲評省縣域特色產業集群“領跑者”企業,累計達62家,居全省第二。同年,新增專精特新中小企業169家,累計達到547家;新增“小巨人”企業6家,累計達到32家。

前不久,工信部中國電子信息產業發展研究院(塞迪研究院)發布《2023先進制造業百強市研究報告》,我市首次進入先進制造業百強市榜單,居第96位。

市工信局相關負責人表示,進入先進制造業百強市,標志著我市先進制造業發展取得突破性進展,為推動全市制造業高端化、智能化、綠色化發展,加快推進新型工業化注入強勁動力。

新年伊始開新局,鉚足干勁再出發。

2024年,我市將繼續堅持工業立市不動搖,進一步優化產業結構、壯大產業規模、提升產業能級,在推進新型工業化的道路上奮勇前進。